连云港花果山三元宫在花果山半山上一组宛如宫阙的建筑群

花果山三元宫发展历史时间轴

从唐宋初创到明晚期兴盛;

从清初裁海庙废到康熙修复,到乾隆、道光的大修;

从1938年日军轰炸、焚毁,到建国后的重建。

三元宫几经变革、兴衰替变、历经沧桑,但不曾彷徨!

讲解词中对于三元宫的介绍总是用“发迹于唐、重建于宋、敕赐于明、兴盛于清”来概括。在唐宋时期,海州(连云港的古称)就作为一个宗教活动的胜地,但云台山上的宗教建筑最多是一个名不见经传的小庙,供奉着三元的排位和塑像。在宋代,见于志书的就是“大仙庵”。

三元宫真正的历史开篇起于明成化,开山者为鲁府王孙。明成化三年(1467年),鲁府王孙持钵于此,爱其山水幽静,募资修复三官殿(最早的三官殿并不是单体建筑,而是大仙庵中的一个殿堂),剃度为僧,法号清风,这也就是玉女峰原名清风顶的由来。

大仙庵历经清风、能戒、宝芳、净善、道融、德连几位住持。

直到谢淳于明万历十五年(1587年)来到云台山,在大仙庵旧址旁起建三元庙,落成于万历二十四年(1596年)九月,并接过德连的衣钵,史称“众妙开山”。真正光泽云台、始建圣宫的当属谢淳。

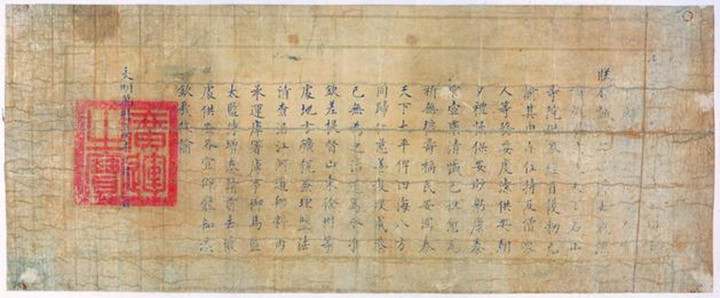

万历三十年(1602年),神宗朱翊钧下诏颁赐《大藏经》。

明天启皇帝朱僖宗于天启四年(1624年)为新建的三元庙题写“敕赐护国三元宫”,现仍完整地保存在三元宫前山门上。

清顺治十八年(1661年)清廷颁布裁海令。东南沿海福建、广东、浙江、山东、江苏海岸线以内三十公里的岛屿、陆地全部裁撤,史称“裁海”。山上百姓、僧侣三天内一律撤离,违令者死。云台山一并划为界外,三元宫及其建筑群全部拆毁。

直至康熙十六年(1677年),始准民复归故土,史称“复海”。三元宫又一次迎来了它的振兴。

康熙三十一年(1692年),奉圣祖仁皇帝敕赐匾额“遥镇洪流”,并亲派侍卫五哥朝山进香(玉女峰对面一块崖壁上雕刻着“遥镇洪流”)。从此香火益盛,废圮庙宇次第修复。

道光十年(1830年)两江总督陶澍来海州兼理两淮盐政,进行票盐改革,极具成效。在这经济背景下集盐商富民之余力,布施功德,十四年(1834年),倡修三元宫,声望益广。

民国27年(1938年),三元宫及所属诸多殿宇遭日军飞机轰炸。次年,日军又围剿云台山,烧庙杀僧。倾刻僧侣流散,一片荒凉,云台胜境无人问津。

1992年,为纪念抗日战争中三元宫英勇牺牲的僧众而建的“义僧亭”。纪念碑后的碑文记录了1938年到1939年间,花果山僧众抗击日寇可歌可泣的英勇悲壮事迹。

1980年,由政府拨款,依原样逐步修复三元宫,形成以海宁禅寺为主建筑的庙宇群。1986年,连云港市人民政府恢复花果山三元宫内三元神像,重现昔日辉煌。

1993年,释昌鉴由镇江江天寺分灯云台花果山接管三元宫,将三元宫更名为“花果山海宁禅寺”,将大殿“三官殿”更名为“大雄宝殿”,重塑三世佛,原三元大帝塑像移至东配殿,永继香火。

何为三元

三元崇拜,是连云港地区一个极具地方特色的、由民间崇拜发展为宗教信仰的文化现象。花果山地区的佛教信仰又以三元崇拜为其瞻仰的主尊。三元自唐代以来享受千年香火,历久不衰。

三元从自然角度来说就是天、地、水,组成世界的三个最基本的自然因素。将这三要素变成“三官”就是将自然人格化。将“三元”提升为“三元大帝”,成为道教崇拜的主尊,这正是人们希望的“天人合一”、“自然平衡”的善良愿望。

民间传说:唐代陈光蕊娶东海龙王三个女儿所生三子,得道成仙后封为天官、地官、水官,统称“三元大帝”。

花果山三元宫海宁禅寺道教佛教渊源

“花果山山门上写的是三元宫,正殿上又是大雄宝殿?”

“说是三元宫,应是道教,怎么又供佛?”

三元、三官,在东汉的太平道教义中,已经出现。道教经典《太平青领书》最早在古海州地域的曲阳发现,“三官手书”也同时在这里流行。唐代以后,关于三元“世家东海”“得道云台”之传说的诞生,也是缘于这些紧密相关的地域背景。

海属地区最早的或较早的庙宇,可知的多是道观。如汉代的“东海庙”、隋朝的“郁林观”以及现今尚存的东磊延福观……

花果山三元宫的前身也是如此。1982年,三元宫大殿重建时,从废墟里找出的几块石碑进行整理,其中一块嘉靖二十一年的石碑,刻文作者游览了花果山的“大仙庵”,并考究史绩,指出山上“早有”的“庙址”以及“有仙居道成”。大仙庵创自北宋皇佑四年(1052),此为关于花果山庙宇遗迹的最早的实证。庵址在今三元宫大殿东侧,紧挨着清风古刹以及明月庵。显然,云台山上所谓“发迹于唐”、“重建于宋”的“庙址”指的也是道教建筑。

三元宫的道、佛更迭,有其典型的一面,也有特殊的一面。

嘉靖二十一年碑石指出最早的修行人就是那位“祖师”“清风”,他于成化元年被云台山水所诱。住进道观大仙庵,两年后开始募资重建殿宇。此时,吴承恩尚未出生。100年后,“清风”被作为地官大仙的徒弟,写入《西游记》。

嘉靖二十一年碑石说得很清楚,清风的徒弟道容(《云台山志》误作道融)及德连都有扩建庙宇的愿望,德连临终还将遗愿托付淮安人谢淳,于是有谢淳毁家独建三元宫之举,谢也改名德证。

“清风”及“道”字辈、“德”字辈的法号,皆有较为明显的道家色彩,虽然张兆增等写的碑记中皆称鲁王孙为“僧”,嘉靖碑石中却没有明说,令人生疑。可是不管是道士,还是和尚,他们要重建的是“三官殿”或”三元圣宫”,不是“海宁禅寺”。万历年间“重建三元宫”的前身之主体也是道家建筑。历代文人的纪文、诗咏不是臆测,更无大谬。

海州人张朝瑞用道观的眼光看待大仙庵是对的,他在《重修青峰顶大仙庵记》中指认大仙庵东有大仙洞,西有太白石,北有金牛顶,南有杨山,为四神之象。后来,谢淳重建三元宫,也借用了这四神之说,只不过,改东侧的大仙洞为二仙洞而已。

三元宫的基础并非由万历年间的谢淳“奠定”。泰兴王在《东海云台山三元庙碑记》中说:谢淳到云台山进香,看到三元建筑,不禁叹息:“三元大帝职专山河,大有功于世者,庙制顾若是狭小耶?欲广大之。乃脱俗寓兹,矢心营建。”所以,谢淳是在进香时看到三元庙制过于狭小,想要扩大它才毁家建庙的。

张朝瑞和泰兴王皆与谢淳同处一个时代,即便“知识面”不宽,总不至于对眼面前的事胡说八道。张朝瑞 “博学力行”,《江南通志》记载他的学术著作多达13部,绝非浅薄之辈。

所以,不是佛殿里坐着道家神仙,而是道院中聚着佛门子弟。

什么时候改为海宁禅寺?顾乾的《云台山志》以及一些碑记皆说得清楚:万历二十二年,皇太后谕颁大藏经和佛像时,三元宫的宗教属性已经动摇,到三十年(1602)“又奉神宗皇帝圣旨赐经一藏”时,谕文中已写明“敕谕海宁寺”。从此,三元宫“遂成丛林,衲子争趋之。”但是,庙名的全称仍是“赦赐护国三元宫海宁禅寺”,也就是说:海宁禅寺前仍冠以“三元宫”。所以,20多年后(1624),天启皇帝仍旧给三元宫一个“敕赐护国三元宫”的匾额,至今还悬在三元宫的山门上。

三元宫

由九龙桥沿山路攀登或乘缆车可至三元宫。三元宫是云台山的主庙,也是花果山的主体建筑。三元信仰源远流长,早在1600多年前的东晋时代,干宝的《搜神记》上便载有东海人陈光蕊,生了三个儿子,得道升仙,分管天、地、水三界的记叙。明代苏北鲁南地区三元信仰非常兴旺,万历十五年(公元1587年)淮安人谢淳破家扩建三元宫,奠定了三元宫建筑群的基础。《西游记》的作者更是三元的坚定信仰者,书中说唐僧是东海陈光蕊的儿子,这庙里的三元也就是唐僧的骨肉兄弟了。后来三元宫1994年易名海宁禅寺,主殿改塑释迦牟尼佛,三元圣像已移至东配殿。三元宫院内有两棵雌雄千年银杏,显示着它古老的历史。抗日战争时三元宫遭受日寇飞机的狂轰滥炸,这两棵树虽然枝干断裂、遍体枯焦,但在抗战胜利的春风吹拂下,又绽发新芽。结出了累累果实。三元宫近年经过多次修茸,已逐渐恢复原貌。但在东南部位的下方,仍然保留着当年的残垣断壁,作为历史的见证。